Conquista

La conquista del Imperio Inca, o mayoritariamente referida como conquista del Perú, por diversas crónicas de la época,789 se refiere al proceso histórico de anexión del Imperio incaico o Tahuantinsuyo al Imperio español.

La Conquista Española (1526 – 1572)

En el año 1526, los Españoles llegaron a Perú. Liderados por Francisco Pizarro, los españoles llegaron justo después de una larga guerra civil entre dos reyes Inca rivales, lo cual indudablemente debilitó las defensas de los Inca. Una serie de enfrentamientos en las próximas décadas culminaron con la ejecución del último líder Inca por parte de los Españoles, el famoso Túpac Amaru, en 1572.

Los Españoles forzaron a los nativos a minar plata y mercurio, pagándoles prácticamente nada. Además, los nativos también fueron obligados a convertirse al Catolicismo. En muchos casos, tribus enteras fueron extraídas de sus hogares.

Primera Fase: Captura de Atahualpa (1532)

El 16 de noviembre de 1532, el triunfador de la guerra de sucesión incaica, Atahualpa, se encontró con los españoles en la plaza de Cajamarca. Pizarro le había invitado para entrevistarse con él, pero ello no era sino una argucia para tenderle una emboscada. Atahualpa todavía no se había coronado como Inca, hallándose precisamente en camino al Cuzco, donde planeaba ceñirse la mascapaicha o borla imperial. Previamente, había ordenado la matanza de los nobles u orejones cuzqueños afines a Huáscar, tarea que cumplieron sus generales quiteños Rumiñahui, Challcuchimac y Quisquis.

Los españoles, con ayuda de los grupos étnicos opuestos a la dominación cuzqueña o simplemente opuestos a que Atahualpa fuera el gobernante en lugar de Huáscar, se apostaron de manera estratégica por toda la plaza de Cajamarca. Así, entró Atahualpa, llevado en andas, seguido por el curaca de Chincha, también en andas debido a su importante condición como aliado del imperio, con su enorme séquito y algunos guerreros, mientras que el grueso del ejército se quedó en las afueras de la ciudad. El sacerdote dominico Vicente de Valverde fue el portavoz de los españoles, que demandaron al Inca que se sometiera a la voluntad del Rey de España y se convirtiera al cristianismo, siguiendo la fórmula del Requerimiento .

El diálogo que siguió ha sido narrado de forma diferente por los testigos. Según algunos cronistas, la reacción del Inca fue de sorpresa, curiosidad, indignación y desdén. Atahualpa exigió más precisiones, por lo que recibió de manos de Valverde un breviario, al que revisó minuciosamente. Al no encontrarle significado alguno, el Inca lo tiró al suelo. A una señal, los españoles atacaron al Inca y a su séquito, matando a centenares de indígenas. Tras esta matanza de Cajamarca, Atahualpa fue puesto en prisión, donde ofreció llenar una sala con objetos de oro y dos con objetos de plata, a cambio de su libertad, lo que los españoles, codiciosos, aceptaron.

En 1533, los españoles, desconociendo la promesa de libertad que habían hecho a Atahualpa, lo sometieron a juicio, acusándolo de idolatría, poligamia, incesto, de haber asesinado a su hermano Huáscar y de tramar la muerte de los españoles. De la manera más arbitraria, el Inca fue condenado a la pena de estrangulamiento, que se cumplió en la noche del 26 de julio de 1533, en la plaza de Cajamarca,23 hecho que constituyó un detestable crimen que la misma corona española habría de condenar.

Segunda Fase: Captura del Cuzco (1533)

Los españoles y sus aliados indígenas recorrieron el imperio hacia el sur, utilizando los magníficos caminos incaicos, siendo recibidos entusiastamente por los huancas en la ciudad de Jatun Xauxa.

Tras enfrentarse con éxito a las tropas atahualpistas, arribaron al Cuzco el 14 de noviembre de 1533, ciudad a la que sometieron al pillaje. Luego impusieron a Manco Inca (hijo de Huayna Cápac y uno de los pocos sobrevivientes de la matanza perpetrada por los atahualpistas) como nuevo gobernante de un imperio ya desmembrado. Esta inicial alianza de Manco Inca y otros nobles cuzqueños con los españoles, se entiende debido a que, probablemente, creyeron que estos eran un grupo étnico más llegado desde tierras lejanas y que a la larga los podrían someter cuando ya no los necesitaran.

Esta élite no tenía forma de saber que a la larga el juego de favores con estos primeros invasores se les escaparía de las manos con la llegada de más españoles, por la desconfianza que se originaría entre ellos y de su falta de unión frente a una fuerza extranjera.

Tercera Fase: Rebelión de Manco Inca (1536-1538)

Efectivamente, Manco Inca no tardó en enfrentarse a los españoles al darse cuenta de la verdadera entraña de estos invasores, muy ávidos de metales preciosos e inclinados a cometer villanías y a faltar la palabra empeñada.

Así, en 1536 puso sitio del Cusco, cercando a un grupo de españoles y sus aliados indígenas, y a la vez envió parte de su ejército, al mando de Titu Yupanqui, a sitiar la recientemente fundada población española de Lima, además de enviar una expedición "de castigo" contra los huancas por su "traición" al imperio. Tras meses de asedio, los españoles y sus aliados rompieron el cerco del Cuzco y tras tomar la fortaleza o templo de Saqsayhuamán recuperaron el control de la ciudad. Los ejércitos del inca que atacaban Lima, también se desbandaron (1538).

De todos modos, la rebelión de Manco Inca constituyó una verdadera guerra de reconquista incaica, en la que perecieron unos dos mil españoles y muchos miles de indígenas de uno y otro bando, lo que prueba fehacientemente que la conquista española no había finalizado en Cajamarca en 1532. Hasta mediados del siglo XX, era tópico común sostener que los españoles, pese a su inferioridad numérica, habían triunfado gracias a su superioridad técnica, al uso de las armas de hierro y de los caballos o por el auxilio divino, pero este mito fue desmontado por el historiador peruano Juan José de Vega, quien resaltó el importante papel cumplido por las etnias dominadas por los incas, como los huancas, los chachapoyas, los cañaris, quienes apoyaron en masa a los conquistadores españoles, siendo en realidad los verdaderos artífices de la victoria española.

Incas de Vilcabamba (1538-1572)

Al perder su autoridad y su imperio, Manco Inca se retiró a su reducto de Vilcabamba, en las selvas al norte del Cuzco. Allí, él y sus descendientes, conocidos como los incas de Vilcabamba, resistieron hasta 1572, año en que el último de ellos, Túpac Amaru I, fue finalmente capturado y trasladado al Cuzco, donde fue ejecutado.

Catástrofe Demográfica

Sin embargo, el acontecimiento más importante de estos años es la dramática disminución de la población que se registró en los Andes Centrales. Durante los años de la Conquista y los primeros del régimen colonial, grandes epidemias (enfermedades traídas por los europeos para los que los andinos no tenían defensas naturales) asolaron la población de los Andes. Se cree que el mismo Huayna Cápac (y su primer heredero nombrado, Ninan Cuyuchi, cuya imprevista muerte habría desatado la guerra civil incaica) murieron de viruela. De hecho, los cronistas de la conquista registran testimonios de un masivo despoblamiento de los territorios andinos. Algunos cálculos sugieren que la población andina habría sido de 9 millones antes de la invasión europea y que 100 años después solo era de 600 mil habitantes. A ello habría contribuido también una baja en la tasa de natalidad, producto de los profundos cambios sociales que caracterizaron la etapa siguiente.

Emancipación

Etapa en el cual se producen las batallas y sublevaciones en el Perú la cual lograron la Independencia del Perú.

Convergencia de las Corrientes Libertadoras:

Hacia la segunda década del siglo XIX, las luchas emancipadoras venían triunfando. Bolívar al mando del ejército patriota del norte consigue la independencia de Nueva Granada y Venezuela, dando origen a la Gran Colombia. En el sur, Argentina también triunfaba en su lucha emancipadora.

La situación del Perú era distinta. Aquí las acciones armadas que se desarrollaron, principalmente en provincias, fueron derrotadas, y esto tiene una explicación política y económica.

Políticamente, el Perú constituía “el nervio mismo del poderío español”. Recordemos que fue de Lima de donde partieron las principales expediciones para derrotar los levantamientos en los demás virreinatos de América del Sur.

Por otro lado, aquí en Lima se encontraba concentrado el sector de los “criollos ricos”, quienes usufructuaban los cargos burocráticos del aparato político colonial; además, en el terreno económico manejaban el famoso Tribunal del Consulado, órgano encargado de controlar el comercio. Este sector social no quiso la independencia del Perú, porque ello afectaba a sus intereses; muy por el contrario, con sus “donaciones y préstamos” contribuyó a sofocar los movimientos libertarios de otros pueblos de América.

A todo esto agregamos la concentración en Lima de lo mejor del ejército colonial; los mejores jefes y oficiales españoles se encontraban dirigiendo el ejército realista del Perú.

Todas estas características ocasionaron que el Perú adquiriese una especial situación respecto a los demás países latinoamericanos.

La Independencia Concebida Como Empresa Americana

Como acabamos de ver, el Perú se había constituido en el centro de la reacción colonialista americana, en tanto que otras colonias venían consiguiendo su independencia.

Pero el problema se centralizaba en que, mientras existiera un lugar que fuera centro de poder colonialista, todos los pueblos independientes corrían el peligro de contrarrestauración colonialista. Es decir, mientras el Perú siguiera en poder de los españoles, el resto de las nacientes repúblicas sudamericanas estaban en peligro, puesto que podían ser objeto de una ofensiva realista que partiera del Perú.

Esta situación hizo, pues, que la independencia americana fuera concebida como un proceso integral y no aislado.

Por ello es que se llegó a la comprensión de que la lucha frente al poder colonialista hispano demandaba la colaboración de los pueblos americanos y que se aseguraría el futuro, atacando y derrotando el corazón del poder colonial: el Perú.

Al respecto la apreciación de San Martín es muy clara; El decía: “si no se emprende una expedición al Perú, todo se lo lleva el diablo”; prosigue: “hasta que no estemos sobre Lima, la guerra no acabará”. De estas palabras deducimos que si no se atacaba al Perú, el resto de países estaban en peligro; además, se estaría siempre en pie de guerra en tanto no se acabara con el poder colonial enquistado en nuestro país.

Por su parte, O’Higgins escribía a San Martín: “Véngase usted, pues lo disponemos todo y llevaremos la guerra al Perú, para arrojar de allí a sus tiranos y poner fin a tantas penalidades”.

Estas palabras nos demuestran, pues, palmariamente que el futuro de la emancipación americana se aseguraba barriendo el poder colonial de todos los lugares y especialmente del Perú centro del poder colonial. De allí que fuera necesaria la convergencia de las dos corrientes libertadoras para consumar la emancipación: la del sur al mando de San Martín y la del norte, al mando de Bolívar.

La Participación Peruana

Acabamos de ver que la emancipación peruana se consuma con la intervención de las dos corrientes libertadoras, tanto del sur como del norte.

Pero afirmar esto no debe interpretarse, de ninguna manera, como una subestimación a la participación peruana en este proceso de lucha. Ya hemos visto cómo se produjeron, principalmente en las provincias, varios levantamientos armados; el hecho de que no triunfaron fue porque el poder colonial en el Perú era muy fuerte. Como dice Silva Santisteban, los peruanos participaron “desde la resistencia pasiva hasta los enfrentamientos más violentos”.

Ya hemos explicado cómo partiparon las amplias masas de indígenas: formando los ejércitos o formando las montoneras o partidas guerrilleras.

Por otro lado, merece señalarse que, entre el retiro de San Martín y la llegada de Bolívar, hay intervalo al que los estudiosos han llamado etapa peruana de la emancipación; en este lapso, bajo la presidencia de José de la Riva Agüero, se llegaron a realizar las llamadas expediciones a los puertos intermedios a fin de terminar con los coloniales; pero lamentablemente, ambas expediciones fracasaron.

En la etapa final de la emancipación es admirable la participación de las montoneras. También merece remarcarse que el triunfo en la Batalla de Junín fue decidido por los Húsares de Junín, batallón de caballería formando en base a los montoneros a caballo. Por último, la participación de los montoneros fue decisiva en la batalla de Ayacucho.

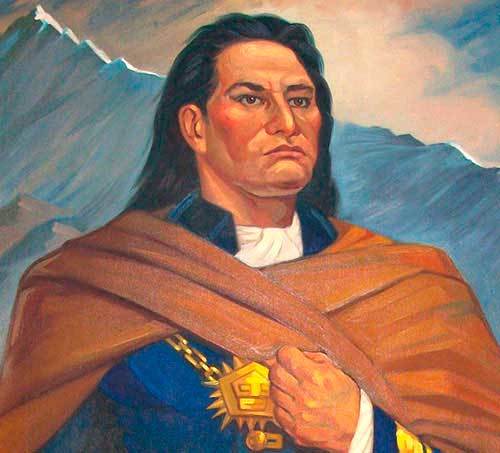

Rebelión de Túpac Amaru II:

La rebelión de Tupac Amaru II, iniciada en 1780, constituyó la expresión de lucha más alta de las masas indígenas durante la colonia. Esta rebelión tuvo un carácter antifeudal y anticolonial; por ello resulta injusto señalar a este movimiento como una acción precursora solamente de la emancipación. Esta rebelión, volvemos a decir, fue mucho más: apuntó a destruir la feudalidad y la dominación colonial española; en cambio el proceso emancipador sólo apuntó a destruir la dominación política colonial y pretendía seguir manteniendo las estructuras feudales.

Etapas de la Rebelión:

- Primera Etapa:

Desde el 4 de noviembre de 1780, en que estalla la rebelión, hasta el 18 de mayo de 1781 (ajusticiamiento de José Gabriel Condorcanqui, su familia y colaboradores).

Abarcó lugares como: Cusco, Quispicanchis, Canas, Paruro, Acomayo, Espinar, Calca, Urubamba, Paucartambo, parte de Arequipa, Azángaro y Lampa.

Se destruyen los obrajes y invaden las tierras; se dan por abolidas las mitas, alcabalas, corregimientos, aduanas y repartimientos, así como también se proclama la libertad de los esclavos.

Se dan las principales batallas, como la de Sangarará (triunfo tupacamarista), las operaciones en el Collao, la infructuosa toma de la ciudad del Cusco y la derrota y prisión del gran revolucionario en Langui.

- Segunda Etapa:

Del 18 de mayo de 1781 a octubre de 1783. Esta segunda etapa estuvo bajo la dirección de Diego Cristóbal Túpac Amaru, y tuvo su cuartel general en Azángaro. Tomó por asalto la ciudad de Sorata y se enfrentó a las tropas realistas en varias batallas como las de Pisac, Chucuito, Carabaya, La Paz etc. Fue hecho prisionero y condenado a la pena del “atenaceado”, por la cual las carnes del cuerpo le fueron arrancadas con tenaza al rojo vivo.

Otros dirigentes de la rebeión tupacamarista fueron: Alejandro Calisaya, Nina Catari, Melchor Laura, Túpac Catari Tito Atauchi y Pedro Vilcapasa, este último, se enfrentó a los realistas en las batallas de Condorcuyo, Puquinacancari, Huaycho Moho. Capturado, fue sentenciado a morir descuartizado por ocho caballos. Antes de morir dijo: “Por este Sol, aprended a morir como yo”. Igual suerte corrieron los otros líderes de la rebelión.

Carácter de la rebelión:

La Rebelión tupacamarista fue antifeudal y anticolonial.

Antifeudal porque apuntaba hacia la destrucción de las diversas formas de la explotación feudal (sistema de la gran propiedad de la tierra y el trabajo servil). Este carácter antifeudal se manifiesta con las invasiones a las tierras y la destrucción de obrajes y minas por parte de los mitayos, quienes estuvieron hasta el final de la rebelión.

El carácter anticolonial se manifiesta por el separatismo frente a la metrópoli planteando en el curso de la rebelión.

A todo esto hay que agregar la posición antiesclavista, expresada en su famoso edicto del 16 de noviembre de 1780, la que declaraba la libertad de los esclavos.

Es admirable, también el inmenso contingente humano que participo, principalmente indígena. Se calcula aproximadamente en 100 mil el número de muertos durante los dos periodos de esta rebelión.

Repercusión Continental:

La rebelión tupacamarista no fue local o regional como algunos equivocadamente lo plantean tratando de minimizarla; Esta tuvo gran amplitud, a tal punto que abarcó tres virreinatos (Perú, Río de la Plata y Nueva Granada) que hoy día corresponden a seis repúblicas sudamericanas. Veamos a continuación algunas acciones:

Virreinato del Río de la Plata:

En abril de 1781 el Virrey Vértiz, señalaba que “en todas partes hay una obediencia por imitar las turbulencias que hoy agitan al Perú”.

En la región de Jujuy, el mestizo José Quiroga organizó un alzamiento, según los españoles emanado del mal ejemplo del Perú.

Conspiración en Quito:

Conocida al rebelión tupacamarista, un grupo de personas envió una carta al Inca rebelde “animándole a que siga su empresa” y le piden que se traslade a aquella provincia.

Comuneros de Nueva Granada:

Las insurrecciones de los comuneros de Nueva Granada, es muy posible que tuvieran relaciones con Túpac Amaru. Un documento español señala que una de las causas de la lucha de los comuneros “son las noticias remitidas de los progresos de Túpac Amaru contra las armas del Rey”.

En Chile:

En este país detuvieron al cacique Chicaguala, embajador de Túpac Amaru, quien debía extender la rebelión de Chile.

En síntesis, diremos que la rebelión de Túpac Amaru, más que un movimiento precursor separatista, fue la lucha revolucionaria más grande de las masas indígenas contra la explotación feudal y la dominación colonial.

De haber triunfado esta rebelión, los indígenas hubiesen tenido el control del poder político. Lamentablemente, dentro de la secuencia lógica del desarrollo histórico, era imposible que esta rebelión triunfara.

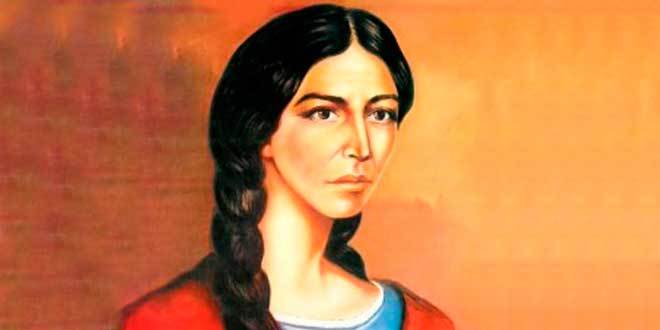

Intervención de la Mujer en la Gesta Emancipadora:

La participación de la mujer en el proceso de emancipación peruana fue admirable y hasta cierto punto decisiva. Las mujeres participaron “de mil formas”: Unas sirvieron como eficaces portadoras de informaciones (a los patriotas les informaban sobre el movimiento exacto de las tropas realistas, en tanto que a éstos le proporcionaban informaciones falsas); otras, participaron en la elaboración cotidiana de los alimentos para la tropa, o en la preparación de uniformes y diversos vestidos para los soldados. Fueron muchas las mujeres que participaban al lado ya sea de sus hermanos, padres o de sus hijos. Y no faltaron quienes, demostrando acto de arrojo y audacia, realizaban actos armados, ya sea para obstaculizar el avance del enemigo, ya sea para causarle ligeras bajas.

Anotemos a continuación algunos nombres que singularizan la heroica participación de la mujer:

Micaela Bastidas

Representada a la mujer revolucionaria, que junto a su esposo participó en la revolución tupacamarista, antifeudal y anticolonial. Junto a ella merecen ser anotadas Tomasa Tito Condemayta, Cecilia Escalera Túpac Amaru, Manuela Tito Condori, Margarita Condori, Ventura Monjarrás, Bartolina Sisa, Gregoria Apasa, Marcela Castro Puyucagua, Catalina Salas y otras tantas heroínas tupacamaristas que murieron peleando por la revolución, capturadas fueron ahorcadas o descuartizadas y otras que murieron misteriosamente en los navíos que las conducían al destierro en Europa.

Juana Toribia Ara

Símbolo de la mujer patriota tacneña. Colaboró con el alzamiento de 1911. En su casa se bendijo la primera bandera de los insurrectos.

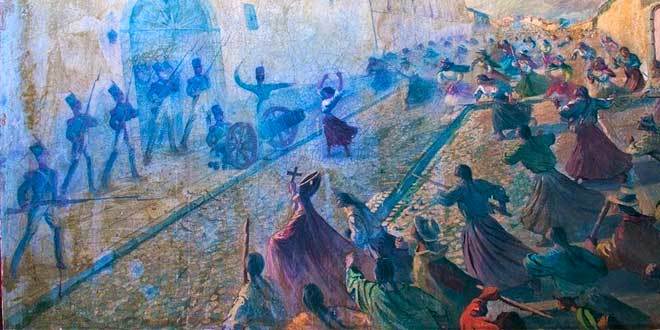

Las Mujeres en el Levantamiento del Cusco (1814)

En esta importante lucha, las mujeres, muchas de ellas surgidas de las clases populares pusieron todo su esfuerzo y entusiasmo en el combate así como también su aporte económico. Destacan: Josefa Mansaneda, Vicenta Equina, Ramona Senosaín, Ventura Calamaqui quien lanzó el primer grito de rebeldía en Huamanga, Asencia Tapia esposa de José Vicente Angulo, y María Ignacia Loayza esposa de Mateo Pumacahua Chihuantito.

Las Mujeres y las Ayudas Económicas

Muchas mujeres patriotas que gozaban de posibilidades económicas dieron contribuciones pecunarias, otras realizaron colecta y muchas obbsequiaron ropas y alimentos. Citemos algunos nombres: Casilda Morales, Fabiana Suárez, Josefa Lozano, Gerónima Aguirre, Julieta Montero, Estefanía Saavedra, Francisca Aliaga, Juana Miranda etc.

Las Heroínas Toledo

Cleofé de Toledo (madre) y María e Higinia Toledo (hijas), cuya acción se produjo en el pueblo de Concepción (Junín), consistió en destruir el puente sobre el río de Mantaro, a fin de obstaculizar el paso de los realistas que se dirigían a atacar las tropas del patriota Alvares de Arenales. Era marzo de 1821. Esta operación la realizaron las toledo en medio de una nube de proyectiles. Cumplida su hazaña huyeron del pueblo con numerosos campesinos. Se internaron a las montañas por la vía de Comas.

María Andrea Parado de Bellido

Heroína ayacuchana, colaboraba con las montoneras mediante informaciones que hacía escribir con otra persona, puesto que ella era analfabeta. En dichas montoneras tenía a su esposo e hijos.

En una de esas acciones cayó prisionera; fue torturada para que delatara los nombres de los montoneros pero de sus labios no salió ningún nombre. Ante esta situación, fue sentenciada a la pena del fusilamiento. sentenciada a la pena del fusilamiento.

Las Mujeres en las Montoneras

Muchas mujeres siguieron la lucha guerrillera en todo el ámbito del país, citemos algunos nombres:

Petita Chávez natural del pueblo de Changuillo, Ica, activa insurgente, colaboró con el ejército patriota de Alvares de arenales.

Paula Huamán y Eufracia Ramos, modestas mujeres tarmeñas integrantes de las guerrillas de Miguel Artica. Fueron fusiladas, cortándoseles antes la lengua.

María Valdizán, mártir de Cerro de Pasco, gran colaboradora de las montoneras, fue degollada, no sin antes pronunciar: ¡Viva la patria!.

Bonifacia Pando (Concepción) y María de Oré (Matahuasi) mujeres humildísimas, sirvieron de enlace en las comunicaciones entre los guerrilleros del centro.

Emeteria Ríos de Palomo, símbolo de la mujer patriota canteña, proveyó de alimentos y ropas a los montoneros y actuó junto a ellos en Obrajillo, Puruchuco y Huamantanga (Canta).

Anotaremos finalmente a las innumerables colaboradoras anónimas que “entregaban espontáneamente a los patriotas sus vacas, ovejas, papas, quesos y todo cuanto tenían para la atención de los soldados”.

Conspiraciones y Rebeliones por la Independencia:

Las pocas conspiraciones que se produjeron en Lima fueron desarrolladas por un pequeño sector de criollos separatistas. La gran mayoría de criollos de Lima, enriquecidos con el comercio monopólico y que ocupaban los cargos burocráticos de la administración colonial se mostraron contrarios a una resuelta lucha separatista; muchos de estos criollos, como dice López Soria, con sus Préstamos y donaciones generosas contribuyeron a sofocar los levantamientos.

Las conspiraciones y rebeliones en provincias fueron más numerosas, y esto tiene una explicación; en provincias se hallaban los criollos que no gozaban de los privilegios coloniales, por ellos se orientaron por el separatismo. Estos llegaron a actuar incluso en unión de los mestizos y los indígenas.

La Conspiración de los Hermanos Silva y Antonio María Pardo

Hacia 1809, se planificó en Lima un complot en el que participaron Antonio María Pardo, español venido al Perú; Mateo Silva, abogado e hijo de acomodado comerciante ; Remigio Silva, comerciante y un pariente Juan Sánchez Silva; se sumaron además algunos hombres de pueblo.

Lo que llama la atención en este grupo es la presencia de un español que se aprestaba a luchar contra España. ¿Cómo explicarse? Así es; en la historia hay muchos casos similares, porque hubo también peruanos que pelearon contra el Perú. Por eso no debemos juzgar a las personas por su procedencia sino por su posición, por su actitud. La práctica social es el único criterio de verdad.

Cuando todo se había preparado, una noche de setiembre1809 el grupo dirigente fue sorprendido en sus camas y encerrado en las cárceles. El complot había fracasado.

La Conspiración de Francisco de Paula Quiros y Juan Pardo de Zela

Francisco de Paula Quirós, joven abogado , audaz y emprendedor, relacionado con los criollos limeños, contagiado de ideas demoliberales planteó una conspiración en el año 1814.

Para cumplir con su cometido se puso de acuerdo con Juan Pardo de Zela, joven Teniente Coronel, quien se hallaba preso en Lima por su participación en la lucha del Alto Perú. Uno desde la prisión y el otro desde la ciudad planificaron el movimiento.

El plan consistía en realizar en Lima un pronunciamiento popular y enrumbarlo a la lucha, puesto que Lima se hallaba casi desguarnecida, desde que un gran número de tropas había partido a sofocar los levantamientos en provincias.

El plan no se concretó porque hubo aplazamientos y contradicciones, para esto ya había llegado al Callao un batallón de tropas españolas llamado Talayera que se paseó por los territorios de América sembrado la muerte.

Este hecho anuló todo el plan, pues enterado el virrey, realizó una serie de detenciones en procura de los autores.

El Plan Subversivo de Aguilar y Ubalde

El dueño de minas José Gabriel Aguilar y el abogado Manuel Ubalde tramaron en el Cusco un plan subversivo citadino (1805). Este plan consistía en apoderarse del cuartel y de las arcas reales de la ciudad, a la vez que apresar a las autoridades; logrando esto, proclamar Emperador Inca a José Gabriel Aguilar, en tanto unos cuatro mil indios deberían rodear la ciudad.

El plan no llegó a desarrollarse por la delación de Mariano Lechuga; éste conocía en detalle el plan, ya que Aguilar le había propuesto el mando militar del movimiento; pero prefirió la traición ante la lealtad.

Apresados, Aguilar y Ubalde fueron ahorcados, en tanto que sus colaboradores fueron condenados a prisión unos y otros al destierro. Así terminó este plan insurreccional citadino separatista.

El Levantamiento de Francisco Antonio de Zela Arizaga

En 1811 se produjo el levantamiento armado del pueblo de Tacna bajo la dirección de Francisco Antonio de Zela.

En efecto, la noche del 20 de junio de 1811 se produjo con éxito la toma de dos cuarteles de Tacna, y se procedió a la destitución de Antonio Rivero, subdelegado de Tacna. Zela fue proclamado Comandante Militar de la Milicias de América.

A los cinco días de iniciado el movimiento, los realistas contra-atacaron y derrotaron a los insurrectos. Zela fue apresado y, enfermo, fue trasladado a Lima y condenado a la pena dé prisión. Murió a los 51 años en 1819.

La Lucha del Pueblo de Huanuco: Patanahuas, Huamalies y Conchucos

Huánuco fue escenario de una gran lucha indígena a la cual se sumaron los criollos. La brutal explotación de los indios motivó en éstos un descontento generalizado; este descontento fue canalizado por los alcaldes indios de varias comunidades, quienes lo transformaron en una lucha armada que se inicia en el campo y luego avanzó sobre la ciudad de Huánuco.

El 22 de febrero de 1812 los indios de las comunidades Pillao, Santa María del Valle, Panao, Acomayo, Huamalíes y Conchucos se levantaron en lucha y armados de palos, piedras, hondas y una escopeta rodearon la ciudad de Huánuco.

Después del triunfo en Huayupampa toman la ciudad de Huánuco, en tanto que las autoridades habían huido de esta ciudad.

A estas alturas se unieron algunos criollos y mestizos, con ellos se formó una Junta Gubernativa, nombrando como representante a Domingo Berrospi, quien debido a su pasividad fue cambiado por Juan Crespo y Castillo.

Con los refuerzos llegados de Lima, los realistas se reagruparon en Tarma y Cerro de Pasco. Los indios seguían valerosamente en la lucha, pero finalmente fueron derrotados en las faldas de los cerros de Ambo el 17 de marzo de 1,812.

Los coloniales ingresaron a Huánuco descargando todo su odio sobre los indios a quienes asesinaron sin contemplaciones. Juan Crespo y Castillo, los alcaldes de los indios y muchos colaboradores fueron sometidos a la pena del garrote.

La Conspiración de Gómez, Alcazar y Espejo en el Callao

En 1818, en el Callao se tramó una conspiración sumamente atrevida, vasta y no menos decisiva. Se trataba de tomar la fortaleza del Real Felipe del Callao, la más formidable que había en América, y luego irradiar la insurrección.

Los principales actores fueron José Gómez, tacneño que sufría prisión en el Callao; Nicolás Alcázar, médico; Casimiro Espejó, comerciante; Mariano Casas, Juan Barbosa y, principalmente, los prisioneros de la Cárcel Casas Matas ubicado en los sótanos de la fortaleza del Real Felipe.

Todo estaba listo para las acciones. En la noche del 21 de julio de 1818 los prisioneros estaban listos, en tanto que los conjurados de Lima ya se hallaban en el Callao.

La acción no se llegó a concretar por la traición de un tal Escobar; éste había denunciado a los conjurados ante el gobernador del Callao. De pronto se produjo el apresamiento de los dirigentes. Gómez, Alcázar y Espejo fueron apresados, luego ajusticiados; los demás pagaron con penas diferentes.

El Levantamiento de los Hermanos Angulo y el Brigadier Pumacahua en el Cuzco

Hacia 1814 se desarrolló un gran movimiento anticolonial, cuyo centro fue el Cusco y abarcó Huamanga, Puno, Arequipa y La Paz. Esto fue más amplio que las anteriores, el empuje más concertado y mejor dirigido y el esfuerzo más denodado.

En cuanto a su base social, podemos decir que se trataba de un movimiento en donde se conectaron varios sectores sociales: los criollos de provincias, los mestizos, los caciques y las masas indígenas.

En cuanto a su carácter, fue anticolonial, como se deduce de su proclama: “Cusqueños: a vuestro valor se debe la libertad de vuestra patria”.

Las acciones se iniciaron el 2 de agosto de 1814, en el Cusco. Se apresó a las autoridades y se formó una Junta Gubernativa presidida por Mateo Pumacahua Chihuantito y los hermanos José y Vicente Angulo. La sublevación recibió el apoyo del pueblo: indios, mestizos y negros pasaron a formar el ejército insurgente. Luego se formaron tres frentes de lucha: Alto Perú, Huamanga y, Arequipa y Puno.

La campaña hacia Huamanga fue dirigida por Manuel Hurtado de Mendoza. Este y sus colaboradores José Béjar y Mariano Angulo, en rápidas acciones tomaron Huamanga, pero ante un contraataque realista se retiraron a Andahuaylas. Los insurgentes trataron de tomar nuevametente Huamanga, pero fueron derrotados en Matará. Los dirigentes fueron enviados presos al Cusco, aun cuando los montoneros Morochucos siguieron atacando en forma de guerrillas.

La campaña hacia el Alto Perú fue comandada por León Pinelo e Ildefonso Muñecas; ellos en rápidas acciones tomaron La Paz y apresaron a las autoridades coloniales. Los realistas se reagruparon en Oruro y contraatacaron La Paz provocando el retiro de los patriotas.

La campaña hacia Arequipa y Puno fue dirigida por el Brigadier Pumacahua. El primer enfrentamiento se produjo en la Ancheta (cerca de Arequipa) en donde los patriotas consiguieron una brillante victoria; luego, ante un contraataque realista, retiran a Ayaviri, trabándose luego en Umachiri un sangriento combate. Los sublevados fueron derrotados.

Los prisioneros fueron fusilados, entre ellos el célebre poeta Mariano Melgar. Pumacahua fue ahorcado y descuartizado en Sicuani.

Las coloniales avanzaron al Cusco, donde fusilaron a los hermanos Angulo. Los demás jefes del levantamiento y las masas indígenas corrieron igual suerte.

Las montoneras de Chumbivilcas, Cailloma, Chuquibamba, Tocto, Livitaca, Calania, Paucarcolla y Asillo siguieron combatiendo mediante la modalidad de guerrillas. De esta manera termina un nuevo capítulo de la lucha por la emancipación.

La Lucha del Pueblo de Tacna: Enrique Pallardelle

Hacia 1813 los vientos insurreccionales seguían soplando al pueblo de Tacna. Una autoridad colonial de esta ciudad informaba al virrey: «La villa se halla inundada de papeles subversivos y que es tan grande el número de comprometidos en este negocio que para corregir medianamente el mal sería preciso meter en la cárcel a medio Tacna».

Fue en estas condiciones que se desarrolló una nueva lucha del pueblo tacneño, esta vez, encabezada por los hermanos Juan Francisco y Enrique Pallardelle y Julián Peñaranda. El plan consistía en realizar una insurrección general en toda la región.

El 3 de octubre de 1813 los insurrectos tomaron los cuarteles y se apoderaron del pueblo, en tanto que los coloniales preparaban un contraataque.

El encuentro decisivo se produjo en Moquegua, en donde los insurrectos fueron vencidos; éstos se retiraron por la vía de Camiara.

Fueron éstos, pues, los principales levantamientos armados que se desarrollaron en el Perú en procura de la emancipación. Estos, remarcamos una vez más, fueron dirigidos por los criollos de provincias.

La Participación del Pueblo en la Revolución Emancipadora

Cuando decimos la participación del pueblo en la gesta emancipadora, nos estamos refiriendo al amplio sector de las masas explotadas que conformaban el Perú de aquel tiempo. Por eso aquí nos ocuparemos de los esclavos y los indígenas en este proceso de lucha, puesto que si bien el proceso fue dirigido por los criollos, esta lucha hubiese sido imposible sin la participación de las amplias masas de indígenas y esclavos.

Los Esclavos

Los esclavos participaron activamente en el proceso emancipador , puesto que pensaban que el triunfo les brindaría la ansiada libertad. Wilfredo Kapsoli señala: “Miles de ellos se enrolaron voluntaria o forzadamente a los ejércitos en búsqueda o con promesa de libertad”. Pero no siendo la emancipación un proceso de cambio estructural no permitió la libertad de este sector social, puesto que a la aristocracia limeña no le convenía.

Riva Agüero indicaba a San Martín: “Una vez logrado el desembarque, dar la libertad a sesenta u ochenta entre los negros más hábiles de las cercanías con la condición que recorran la región propagando la noticia de que los patriotas conceden libertad a los esclavos que se alisten en sus filas”.

Acto seguido señalaba: “Esta libertad jamás debe verificarse en el todo, sino en algunos pocos…”.

En 1821 San Martín decretó la libertad de los esclavos, pero éste como otros tantos decretos, sólo quedó en el papel. El 14 de octubre de 1825 se expidió un extenso reglamento sobre las condiciones de vida, trabajo y destino de los esclavos del Perú.

Terminado el proceso de la emancipación los esclavos proseguirían en las haciendas soportando la explotación, mientras que los amos ocupaban las Cortes y los Parlamentos.

Por eso en la mirada de los esclavos, que inválidos se desplazaban por las calles, “habia fuego” cuando “hablaban de la patria que tan mal les pagaba”.

Los Indígenas

Las masas indígenas desde la conquista tienen un problema principal: la tierra. Creyeron que el proceso de la emancipación serviría para recuperar sus tierras, que les habían sido arrebatadas; por eso participaron en esta lucha, ya sea como soldados de los ejércitos o formando las montoneras o partidas guerrilleras.

Se llamaban montoneros o guerrilleros a las fuerzas irregulares de indios que luchaban en busca de la ansiada solución de su problema: la tierra. Tenían un modo especial de atacar, sin plan previo; su objetivo era dañar al enemigo, privarlo de recursos, dificultar su marcha, hostigarlo y desesperarlo; para ello aparecían y desaparecían alternativamente.

William Miller, refiriéndose a su aspecto externo, señalaba: «su apariencia es grotesca. Unos montaban sobre mulas otros a caballo; algunos llevaban gorros de piel, otros cascos, otros morriones y muchos usaban sombreros. Sus uniformes eran variados: chaquetas de húsares, casacas de infantería arrebatadas a los realistas, y todo ello mezclado con uniforme de la patria… Sus armas ostentaban la misma diversidad: carabinas, fusiles pistolas, sables, largos cuchillos, lanzas, rejones y galgas”.

Así pelearon las amplias masas de indígenas. Toda la zona andina estaba cubierta de montoneros. Son famosos los montoneros Elejalde en Ulcumayo, Fresco en Paucartambo, Juan Vives en Carhuamayo, Huachón y Cachicachi; Aliaga en Apahuay, Lovera en Huaschule, Lozano en Huayllay, Quispe Ninavilca en Huarochirí y otros, como Otero, Carreño, Huavique, Vidal y Villar. Agregamos a todo esto a los célebres morochucos de Cangallo.

Por esta participación fueron víctimas de crueles represiones por parte de los realistas: Canterac fusilaba a los montoneros que caían prisioneros, en cuyo pecho colocaba un cartel que decía: “muerto por delincuente y revoltoso”. Carratalá se jactaba de borrar pueblos íntegros del mapa, como lo hizo con Cangallo, a continuación transcribimos uno de sus decretos.

«Queda reducido a cenizas y borrado para siempre del catálogo de los pueblos el criminalísimo Cangallo, cuyos habitantes, continuando en su perfidia, se han negado en su fuga y sus excesos a la fraternidad con que mis tropas han mirado a los demás del partido. En terreno tan proscripto nadie podrá reedificar… para que no quede memoria de un pueblo tan malvado que solo puede llamarse nidero de ladrones, asesinos y toda clase de delincuentes. Sirva de escarmiento a todas las demás poblaciones del distrito.- Carratalá (firmado). Cuartel general de Putica».

Así procedieron los colonialistas contra miles de indígenas y cientos de pueblos, en su desesperado afán de querer detener el avance del desarrollo de la historia.

Terminada la emancipación, las masas indígenas, al igual que los esclavos, volvieron a las haciendas y a las comunidades a seguir soportando la opresión feudal. Mientras que los criollos ricos queden un inicio se opusieron a la lucha se ungieron como “Padres de la Patria».

Mariátegui tiene un análisis correcto de esta situación, cuando señala: «La aristocracia, dueña del poder conservó intactos sus derechos feudales sobre la tierra y, por consiguiente, sobre el indio. … la República la ha pauperizado, agravado su depresión y exasperado su miseria», agrega además: «la revolución de la independencia no constituyó, como se sabe, un movimiento indígena; la promovieron y usufructuaron los criollos y aun los españoles de las colonias. Pero aprovechó el apoyo de la masa indígena».

Gesta Libertadora de San Martín:

Tanto José de San Martín como Simón Bolívar aportaron -cada uno con características especificas- la organización militar que nuestra dispersa gesta emancipadora necesitaba. Además, pusieron al servicio de la nueva patria las habilidades, experiencia y carisma imprescindibles, tanto en el plano político como en el bélico, para lograr el gran objetivo de sellar la indJependencia del mundo hispánico con nuestra emancipación.

En un principio, San Martín era proclive a lograr la independencia con base en acuerdos y negociaciones. La realidad, sin embargo, lo obligó a tomar el camino de las armas. Su formación idónea y su inquebrantable vocación castrense fueron claves para comprender el error en que había incurrido el ejército del Alto Perú al hacer la guerra a los españoles en tierras de gran altitud (punas) con hombres provenientes de terrenos al nivel del mar. Frente a ello, delineó una estrategia insuperable: vencer a las fuerzas realistas en Chile y desde allí preparar una llegada al Perú por mar, evitando así la lucha inútil en altura. Esta decisión respondía, por supuesto, a la convicción de que la emancipación americana era un fenómeno histórico global. Esta había sido vista, pues, como un problema de todos los países americanos, y su ejecución, consecuentemente, dependió de la participación comunitaria. Prueba de ello fue la presencia en la expedición libertadora de Thomas Alexander Cochrane y Bernardo O´Higgins.

Expedición Libertadora de José de San Martín

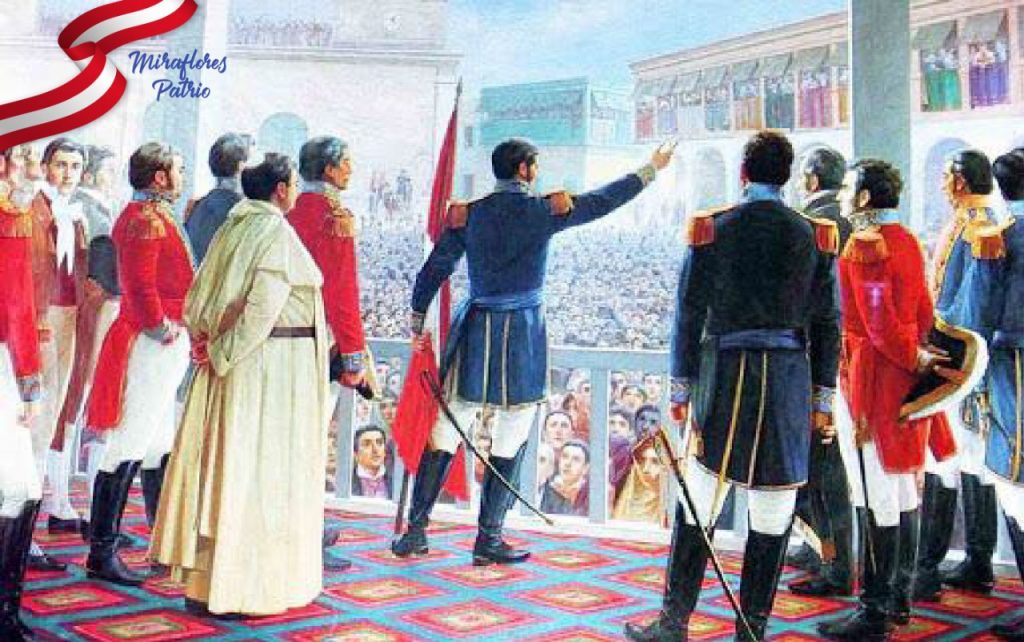

Bajo este signo de unidad auténtica, el 20 de agosto de 1820 el Ejército libertador del Perú zarpa de Valparaíso (Chile) con un contingente humano de 4118 combatientes, entre caballería, infantería y artillería. Luego de más de dos semanas de travesía, el 8 de septiembre desembarcan en la bahía de Paracas, y sin mediar tiempo invaden las ciudades de Pisco y Chincha. San Martín establece su centro de operaciones en Pisco.

Poco menos de un año después, con relativa facilidad, San Martín llega a Lima, y el 28 de julio de 1821, en reunión del Cabildo Abierto, declara junto a un pueblo sublevado y feliz, la independencia del Perú de la dominación de España y de cualquier otro dominio extranjero.

DESEMBARCO EN EL PUERTO DE PARACAS

Un Nuevo Estado

Dos eran las características fundamentales que debía conjugar el nuevo Estado peruano. En primer lugar, debía reemplazar democráticamente la autoridad virreinal y el despotismo ilustrado que había gobernado en las últimas décadas. Luego, estaba obligado a generar un principio de autoridad diferente, en el cual todos los peruanos pudieran depositar su confianza.

Todo esto para que la emancipación, ganada con tanto esfuerzo, no se perdiera debido al desgobierno y al caos social que pudieran surgir en un momento de cambio político.

Para garantizar este paso delicado de un régimen a otro, apenas proclamada la independencia del Perú, el 3 de agosto de 1821 San Martín creó el Protectorado, que reunía tanto el gobierno político como el mando militar pero con caracter provisional, haciendo depender su vigencia del triunfo definitivo sobre el ejército español.

Esta nueva forma de gobierno no fue ni monarquía ni república, sino un organismo encargado de organizar el Estado -garantizando, por ejemplo, la independencia del poder Judicial- en todos sus aspectos, con especial atención en la conservación del orden social de todo el país.

Algunos historiadores afirman que esta propuesta dio lugar a un descuido de las acciones militares. Otros, en cambio, resaltan la voluntad de superar la anarquía natural producto de una época de crisis, y el empeño en mantener a toda costa el equilibrio dentro de una organización recién creada.

El estado que San Martín creó estuvo fundado en un Estatuto Provisional en cuyo ínterin se estableció la constitución permanente del Estado peruano (8 de octubre de 1821), que subrayaba la necesidad de servir al Perú y promover el amor a la patria. Este nuevo orden establecía solo tres ministerios inicialmente: el de Estado y Relaciones Exteriores, comandado por el cartaginense Juan García del Río y Paroissien; el de Hacienda, al mando de Hipólito Unanue, peruano ilustre; y el de Guerra y Marina, a cargo del ideólogo Bernardo Monteagudo.

Con esta disposición gubernativa surgieron las primeras misiones diplomáticas, cuyo objetivo era procurar el reconocimiento de nuestra independencia en el exterior, y conseguir dinero y relaciones comerciales con otros países.

Posteriormente, envió una misión especial a Europa, encabezada por García del Río y Paroissien, con la finalidad de conseguir un príncipe que aceptara convertirse en rey del Perú. Esta atrevida propuesta fue motivo de gran controversia, aunque no estuvo exenta de apoyo intelectual, sobre todo de Bernardo Monteagudo, con su Manifiesto de Quito. Del lado de la república alzaron su voz, entre otros, Manuel Pérez de Tudela y Mariano José de Arce. Esta actitud marcó el final del gobierno de San Martín, lo cual se reflejó con nitidez en el congreso Constituyente, donde Simón Bolívar tomó la posta de la gran gesta.

El Congreso Constituyente

Un valioso grupo humano, tanto moral como intelectualmente, es el que formó el glorioso Congreso Constituyente. En su interior, luego de un gobierno fuerte y de corte personalista como el de San Martín, surgió la necesidad y el sentimiento de un gobernante menos autoritario. De esta manera, se formó una junta gubernativa el 21 de septiembre de 1822, integrada por José de la Mar, Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar y Baquíjano quien fue uno de los precursores de la independencia, hombres probos todos, pero incapaces de gobernar con tino en momentos tan álgidos para el país. Esta junta administró tan solo el Poder Ejecutivo.

Los lineamientos básicos de la Constitución Política fueron promulgados el 17 de diciembre de 1822, estableciendo que la nación se denominará República Peruana; que todas las provincias del Perú en un solo cuerpo forman la Nación peruana; y que la soberanía reside esencialmente en la nación y no puede ser patrimonio de ninguna persona o familia.

Mientras esto pasaba en el congreso, la guerra contra los españoles no arrojaba los resultados deseados. El país carecía de una autoridad real, y la sociedad civil andaba sin rumbo ni objetivos definidos. Como respuesta a este momento de caos, se produce un levantamiento militar, el motín de Balconcillo, en el Ejército, hastiado del desgobierno de la junta gubernativa y nombrar, el 28 de febrero de 1823, como presidente a José de la Riva-Aguero. Sus primeras medidas de gobierno no contaron con la aprobación unánime del Congreso, lo que a la larga terminó por dividir a este último: en trujillo se estableció una facción, con Riva-Aguero, y otra se quedó en Lima, con Torre Tagle. Esta imagen refleja claramente la grave situación en que se hallaba el Perú en ese momento.

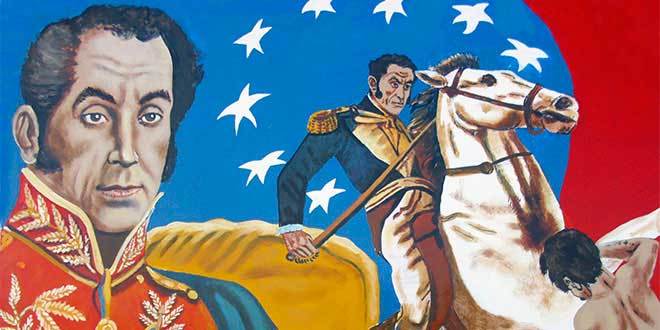

Gesta Libertadora de Simón Bolívar:

A bordo del Chimborazo, el primero de setiembre de 1823, Simón Bolívar llegó al Perú con una sola idea: enmendar los rumbos de un país en crisis. Días más tarde, Torre Tagle y la parte del Congreso que lo apoyaba declaran a Bolívar suprema autoridad militar en todo el territorio de la República. Asimismo, el Congreso depositaba en él toda autoridad política relacionada con los usos de la guerra, estableciendo como límite de los poderes concedidos al libertador nada menos que la salvación del país.

Más allá de los poderes conferidos, la figura y personalidad de Bolívar provocan diversas reacciones, lo que alimentó la discordia y dificultó la necesaria convivencia. Enterado del gran poder que había acumulado Bolívar apenas llegó a Lima, Riva-Aguero alimentó una oposición más bien vehemente a las reacciones tomadas por el libertador. Para él la solución al conflicto con los españoles era eminentemente política, y debía surgir como fruto del diálogo y el acuerdo conjunto. Esto llevó a Riva- Aguero a establecer contacto con los españoles, lo que facilitó su caída, a la que contribuyó su falta de perspectiva política al enfrentarse a un Bolívar poderoso.

Una vez salvado el escollo de Riva-Aguero, Bolívar adquirió mayor autoridad, incluso diversos dispositivos legales acudieron a su amparo. Hacia 1824, llevado por una creciente desconfianza, Torre Tagle reinició las conversaciones con los españoles, las mismas que hacía poco menos de un año había censurado en Riva-Aguero.

Proceso de Consolidación de Simón Bolívar

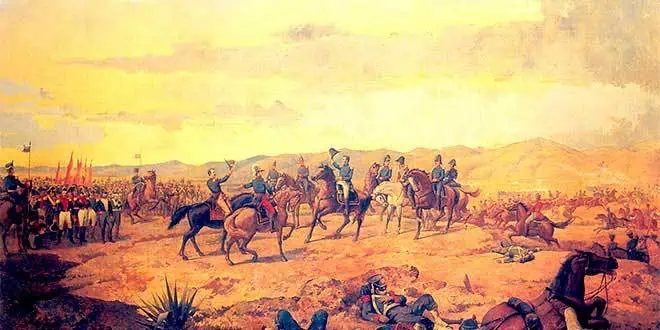

El 6 de agosto de 1824 se dio en Junín la primera batalla por la independencia definitiva del Perú conocida como la Batalla de Junín. Los patriotas participaron, bajo el liderazgo de los Húsares del Perú, con los Granaderos de los Andes y los Granaderos de Colombia. Los realistas lo hicieron con los Dragones del Perú, pero finalmente fueron derrotados por el ejército libertador.

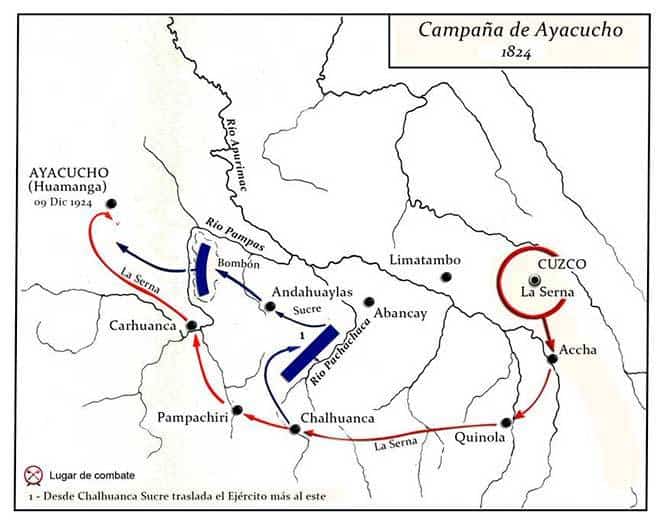

El 9 de diciembre de 1824, en la Pampa de la Quinua (Ayacucho), se dio una batalla semejante con resultados similares conocida como la Batalla de Ayacucho, con lo cual quedó consolidada la independencia americana. A los pocos meses, como continuidad de la audiencia de Charcas, el congreso aprobaba la formación de un nuevo Estado: Bolivia.

En 1826 se aprobó la constitución Bolivariana o Vitalicia, segunda del Perú, la que constituyó otro esfuerzo por consolidar el nuevo Estado peruano. Bolívar propugnó la unidad americana mediante el Congreso de Panamá y el proyecto de Confederación de la Andes. De estos dos proyectos, el más viable e interesante a largo plazo fue el de la Confederación, que acariciaba la idea de unir Colombia, Venezuela, Quito, Perú y Bolivia bajo una misma carta magna: la Constitución Vitalicia.

Precursores de la Independencia:

Los precursores promovieron los ideales patriotas participando en el Mercurio Peruano, la Sociedad de Amantes del País o sentando las bases de la nación peruana al desempeñarse en cargos políticos o institucionales en el inicio de la República.

Contrariamente a lo que algunos creen, muchos sectores de la población peruana apoyaron la gesta emancipadora, ya sea conspirando, escribiendo o directamente luchando contra el dominio español. Definitivamente, no se puede olvidar las grandes revueltas y conspiraciones que hombres como José Laurencio Silva, Francisco Antonio de Zela, los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua realizaron a riesgo de sus propias vidas, pensando solo en la patria.

LOS PRECURSORES:

La independencia del Perú fue impulsada por el desarrollo de un pensamiento político que planteaba la emancipación de España desde dos propuestas distintas. Por un lado, un grupo representado por los pensadores reformistas consideró que el gobierno colonial necesitaba reformas en su administración. Por otro lado, los separatistas creyeron que la crisis del orden colonial únicamente se superaría con la ruptura definitiva con España.

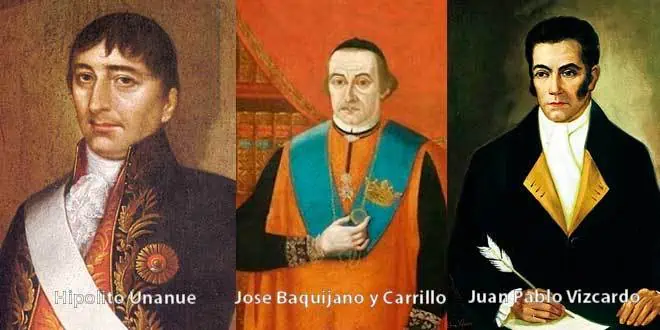

JOSÉ HIPÓLITO UNANUE Y PAVÓN (ARICA, 1755 – LIMA, 1833)

Precursor, Humanista y defensor de la salud del hombre, se desempeño como asesor de virreyes, pro-médico general, redactor del Mercurio Peruano, ministro de Hacienda de San Martín, diputado del Congreso Constituyente y ministro de Bolivar, entre algunos otros importantes cargos.

Entre sus obras se encuentran Observaciones sobre el clime de Lima (1806), donde critica la hipótesis de que el clima americano disminuía las facultades del hombre. Idea General del Perú, otra de sus obras fundamentales, integra en un solo discurso el pasado inca y el virreinato, reconociendo como peruano todo el testimonio histórico del territorio.

JOSÉ BAQUÍJANO Y CARRILLO (LIMA, 1751 – SEVILLA, 1817)

Reformista peruano, hombre de derecho y profesor de la Universidad de San Marcos. Sus planteamientos liberales apoyaron la renovación de los estudios, la protección de la prensa libre y la difusión del enciclopedismo. Fue colaborador del Mercurio Peruano. Es precursor reformista de la emancipación peruana porque creía que las reformas eran el mejor camino para autogobernarnos.

TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA (CHACHAPOYAS, 1750 – LIMA, 1825)

Sacerdote y maestro del importante colegio de San Carlos. En la Universidad de San Marcos obtuvo los grados de licenciatura y doctorado en Teología. Como docente, transmitió sus ideas, apoyadas en el pensamiento cristiano, educando a la generación que afirmó la independencia. Su labor se sustentó en una sólida fidelidad al pensamiento cristiano y en una voluntad amplia que pretendía asumir los valores intelectuales, científicos y sociales del mundo del siglo XVIII.

JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMÁN (AREQUIPA, 1748 – LONDRES, 1798)

Pensador activo e influyente de la época y principal representante de la corriente separatista. Luego de ingresar a la Compañía de Jesús, realiza sus estudios eclesiásticos en el Cuzco. Con la expulsión de los jesuitas en 1767, viaja a Europa, donde escribe su célebre Carta a los españoles americanos (1799), texto dirigido a los criollos en América en el que afirma que el nuevo mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra.

LA SOCIEDAD DE AMANTES DEL PAÍS (1790):

Fue una agrupación conformada por una serie de intelectuales jóvenes con ideas reformistas e ilustradas. Sus inquietudes fueron plasmadas en el Mercurio Peruano de Historia, Literatura y Noticias Públicas. La publicación más importante de la Ilustración Peruana, con más de cuatrocientos números que trataron temas diversos.

La Batalla de Ayacucho:

La batalla de Ayacucho ocurrida el 9 de diciembre de 1824 en las Pampas de Ayacucho, Perú. Fue la batalla decisiva para la independencia de Latinoamérica ya que se firmo la capitulación de Ayacucho dando fin a la Guerra de Independencia.

Casi 300 años después de que Francisco Pizarro conquistara el Imperio Incaico, la colonia fue suprimida para siempre desde el 9 de diciembre de 1824 en la batalla de Ayacucho. El rey Fernando VII se debilitó en Europa por las revueltas ocurridas en España, el levantamiento logró asegurar la independencia de Perú y el resto de la América dominada por España.

Datos sobre la Batalla de Ayacucho:

Fecha = 9 de diciembre de 1824

Lugar = Ayacucho, Perú

Beligerantes = Patriotas Vs Realistas Españoles

Resultado = Total independencia de Latinoamérica de España

Precedentes de la Batalla de Ayacucho:

Los primeros indicios de problemas para la Corona se produjo en 1807, cuando Napoleón empezó a propagarse en Europa central y occidental, empezó a desestabilizar los regímenes de la Península Ibérica a Austria. Perú se mantuvo leal al gobierno español en ese momento, dándose cuenta de que tendrían que manejarse con gobernadores locales nombrados por el virrey del Perú José Fernando de Abascal y Sousa. Mientras que la España escribió la nueva Constitución española de 1812 con la monarquía en el exilio, las pequeñas rebeliones fueron suprimidas 1811-1815.

En 1821, los movimientos independentistas en otras naciones se habían extendido hasta el Perú. José de San Martín trajo refuerzos desde Chile, sintiéndose lo suficientemente cómodos con los éxitos como para declarar la independencia del Perú después de capturar partes de Lima el 12 de julio.

El general José de la Serna – Virrey del Perú después de derrocar a su predecesor – marchó con su ejército en persecución de los nacionalistas. Sabiendo que sus soldados eran los únicos que podían reunir refuerzos ya que se habían negado a salir de España desde 1820.

A medida que la administración colonial estalló en el caos hacia el final de 1823 – Fernando logró poner de cabeza al Gobierno Constitucional – Bolívar sintió la oportunidad de entrar en el Alto Perú al sur y envió a su segundo al mando, Antonio José de Sucre, a atacar durante los meses de primavera.

Inicio de la Batalla de Ayacucho:

MAPA:

Sucre, consciente de que no podía ganar una batalla basada en tácticas, obligó a su ejército a retirarse cuando se encontró cara a cara con un ataque realista a principios de diciembre. Reorganizo a sus soldados cerca de Ayacucho y se las arregló para crear una batalla igualándose, los rebeldes sólo tenían unos 500 hombres menos que su contraparte realista.

La Serna y los soldados que respaldan la dominación española marcharon en dirección de Sucre y sus tropas el 9 de diciembre de 1824, perdieron el elemento sorpresa en los momentos iniciales. Una pequeña colina en el lado del campo de batalla permitió ver a Sucre al ejercito realista obligándolos a atacar, permitiéndole colocar sus tropas.

Sus hombres atacaron, el resto del ejército se deslizó en un intento de contrarrestar el avance de los nacionalistas. Las unidades de Sucre, se movieron como un frente cohesionado, capturando a de la Serna. La batalla había terminado, con más de 2 500 realistas muertos o heridos.

Esa tarde al terminar la batalla de Ayacucho, el líder en funciones José Canterac firmó la capitulación de Ayacucho dando fin a la Guerra de la Independencia del Perú. En España, el acto sería visto como una conspiración contra la corona.

Capitulación de Ayacucho:

La Capitulación de Ayacucho es el tratado firmado por el jefe del estado mayor José de Canterac y el General Antonio José de Sucre después de la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824.

Por la capitulación de Ayacucho los españoles reconocieron la Independencia delPerú. Así llegó a su fin 17 años de lucha sangrienta por la independencia de América del Sur

TEXTO ORIGINAL DE LA CAPITULACIÓN DE AYACUCHO

El siguiente es el texto original de la Capitulación de Ayacucho:

Don José Canterac, teniente general de los reales ejércitos de S. M. C., encargado del mando superior del Perú por haber sido herido y prisionero en la batalla de este día el excelentísimo señor virrey don José de La Serna, habiendo oído a los señores generales y jefes que se reunieron después que, el ejército español, llenando en todos sentidos cuanto ha exigido la reputación de sus armas en la sangrienta jornada de Ayacucho y en toda la guerra del Perú, ha tenido que ceder el campo a las tropas independientes; y debiendo conciliar a un tiempo el honor a los restos de estas fuerzas, con la disminución de los males del país, he creído conveniente proponer y ajustar con el señor general de división de la República de Colombia, Antonio José de Sucre, comandante en jefe del ejército unido libertador del Perú, las condiciones que contienen los artículos siguientes:

»1° El territorio que guarnecen las tropas españolas en el Perú, será entregado a las armas del ejército libertador hasta el Desaguadero, con los parques, maestranza y todos los almacenes militares existentes.

»1° Concedido, y también serán entregados los restos del ejército español, los bagajes y caballos de tropas, las guarniciones que se hallen en todo el territorio y demás fuerzas y objetos pertenecientes al gobierno español.

»2° Todo individuo del ejército español podrá libremente regresar a su país, y será de cuenta del Estado del Perú costearle el pasaje, guardándole entretanto la debida consideración y socorriéndole a lo menos con la mitad de la paga que corresponda mensualmente a su empleo, ínterin permanezca en el territorio.

»2° Concedido; pero el gobierno del Perú sólo abonará las medias pagas mientras proporcione transportes. Los que marcharen a España no podrán tomar las armas contra la América mientras dure la guerra de la independencia, y ningún individuo podrá ir a punto alguno de la América que esté ocupado por las armas españolas.

»3° Cualquier individuo de los que componen el ejército español, será admitido en el del Perú, en su propio empleo, si lo quisiere.

»3° Concedido.

»4° Ninguna persona será incomodada por sus opiniones anteriores, aun cuando haya hecho servicios señalados a favor de la causa del rey, ni los conocidos por pasados; en este concepto, tendrán derecho a todos los artículos de este tratado.

»4° Concedido; si su conducta no turbare el orden público, y fuere conforme a las leyes.

»5° Cualquiera habitante del Perú, bien sea europeo o americano, eclesiástico o comerciante, propietario o empleado, que le acomode trasladarse a otro país, podrá verificarlo en virtud de este convenio, llevando consigo su familia y propiedades, prestándole el Estado proporción hasta su salida; si eligiere vivir en el país, será considerado como los peruanos.

»5° Concedido; respecto a los habitantes en el país que se entrega y bajo las condiciones del artículo anterior.

»6° El Estado del Perú respetará igualmente las propiedades de los individuos españoles que se hallaren fuera del territorio, de las cuales serán libres de disponer en el término de tres años, debiendo considerarse en igual caso las de los americanos que no quieran trasladarse a la Península, y tengan allí intereses de su pertenencia.

»6° Concedido como el artículo anterior, si la conducta de estos individuos no fuese de ningún modo hostil a la causa de la libertad y de la independencia de América, pues en caso contrario, el gobierno del Perú obrará libre y discrecionalmente.

»7° Se concederá el término de un año para que todo interesado pueda usar del artículo 5°, y no se le exigirá más derechos que los acostumbrados de extracción, siendo libres de todo derecho las propiedades de los individuos del ejército.

»7° Concedido.

»8° El Estado del Perú reconocerá la deuda contraída hasta hoy por la hacienda del gobierno español en el territorio.

»8° El Congreso del Perú resolverá sobre este artículo lo que convenga a los intereses de la república.

»9° Todos los empleados quedarán confirmados en sus respectivos destinos, si quieren continuar en ellos, y si alguno o algunos no lo fuesen, o prefiriesen trasladarse a otro país, serán comprendidos en los artículos 2° y 5°.

»9° Continuarán en sus destinos los empleados que el gobierno guste confirmar, según su comportación.

»10. Todo individuo del ejército o empleado que prefiera separarse del servicio, y quedare en el país, lo podrá verificar, y en este caso sus personas serán sagradamente respetadas.

»10. Concedido.

»11. La plaza del Callao será entregada al ejército unido libertador, y su guarnición será comprendida en los artículos de este tratado.

»11. Concedido; pero la plaza del Callao, con todos sus en seres y existencias, será entregada a disposición de S. E. el Libertador dentro de veinte días.

»12. Se enviarán jefes de los ejércitos español y unido libertador a las provincias unidas para que los unos reciban y los otros entreguen los archivos, almacenes, existencias y las tropas de las guarniciones.

»12. Concedido; comprendiendo las mismas formalidades en la entrega del Callao. Las provincias estarán del todo entregadas a l os jefes independientes en quince días, y los pueblos más lejanos en todo el presente mes.

»13. Se permitirá a los buques de guerra y mercantes españoles hacer víveres en los puertos del Perú, por el término de seis meses después de la notificación de este convenio, para habilitarse y salir del mar Pacífico.

»13. Concedido; pero los buques de guerra sólo se emplearán en sus aprestos para marcharse, sin cometer ninguna hostilidad, ni tampoco a su salida del Pacífico; siendo obligados a salir de todos los mares de la América, no pudiendo tocar en Chiloé, ni en ningún puerto de América ocupado por los españoles.

»14. Se dará pasaporte a los buques de guerra y mercantes españoles, para que puedan salir del Pacífico hasta los puertos de Europa.

»14. Concedido; según el artículo anterior.

»15. Todos los jefes y oficiales prisioneros en la batalla de este día, quedarán desde luego en libertad, y lo mismo los hechos en anteriores acciones por uno y otro ejército.

»15. Concedido; y los heridos se auxiliarán por cuenta del erario del Perú hasta que, completamente restablecidos, dispongan de su persona.

»16. Los generales, jefes y oficiales conservarán el uso de sus uniformes y espadas; y podrán tener consigo a su servicio los asistentes correspondientes a sus clases, y los criados que tuvieren.

»16. Concedido; pero mientras duren en el territorio estarán sujetos a las leyes del país.

»17. A los individuos del ejército, así que resolvieren sobre su futuro destino en virtud de este convenio, se les permitirá reunir sus familias e intereses y trasladarse al punto que elijan, facilitándoles pasaportes amplios, para que sus personas no sean embarazadas por ningún Estado independiente hasta llegar a su destino.

»17. Concedido.

»18. Toda duda que se ofreciere sobre alguno de los artículos del presente tratado, se interpretará a favor de los individuos del ejército español.

»18. Concedido; esta estipulación reposará sobre la buena fe de los contratantes.

»Y estando concluidos y ratificados, como de hecho se aprueban y ratifican estos convenios, se formarán cuatro ejemplares, de los cuales dos quedarán en poder de cada una de las partes contratantes para los usos que les convengan.

Dados, firmados de nuestras manos en el campo de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824.

José Canterac.-Antonio José de Sucre.

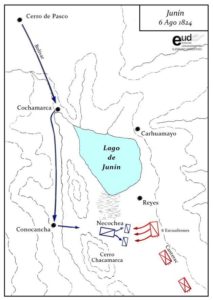

La Batalla de Junín:

El 6 de agosto de 1824, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre derrotan al ejército español en el lago de Junín (batalla de Junín). Esta victoria preparó el escenario para la batalla de Ayacucho, donde otra victoria patriota asegurada la libertad para el Perú y toda América del Sur.

Fuerzas españolas en Perú en 1824

A principios de 1824, Colombia y Venezuela habían sido liberados, el golpe de gracia fue la Batalla de Boyacá. Ecuador había sido liberado por Antonio José de Sucre sin embargo Perú seguía siendo un bastión realista y había dos poderosos ejércitos españoles en las tierras altas cerca de Cuzco: catorce mil soldados al mando del general Jerónimo Valdez y seis mil soldados al mando del general José de Canterac.

El Ataque de Bolívar:

MAPA:

El ejército de Valdez fue enviado por el virrey José de la Serna para hacer frente a una sublevación en el Alto Perú, hoy Bolivia. De Canterac no creía que Bolívar dejaría la seguridad de las tierras bajas, quedandose en su campamento cerca del lago Junín. Sin embargo Bolívar, una vez más hizo algo inesperado, aprovechando que sus enemigos estaban divididos, realizo el ataque. Reunió a su ejército, de 9.000 soldados en su mayoría de Perú, Colombia, Chile y Argentina y marchó con ellos a Junín.

De Canterac se sorprendió al ver un enorme ejército patriota a sus puertas. El 6 de agosto de 1824, los dos ejércitos se enfrentaron. De Canterac había enviado a la mayoría de sus fuerzas a un lado del lago, sólo para descubrir que Bolívar había decidido marchar a lo largo del otro lado del lago. Al ver esto, ordenó moverse. Bolívar vio esto presionó a sus hombres: sería una carrera hasta el final del lago, el ejercito que llegue primero estaría en una posición táctica superior.

Caballería argentina de Bolívar llegó al final primero. El héroe de la jornada fue el general británico William Miller, cuya caballería fingió retirarse antes de prepararse y atacar a la caballería realista. Al anochecer De Canterac se retiró, temerosos de enfrentarse al ejército patriota en la difícil llanura. La batalla de Junín duró sólo una hora y en su mayoría se había peleado con lanzas y espadas: algunos testigos dicen que no se disparó un tiro. La mayor parte de los dos ejércitos ni siquiera vio acción alguna.

Consecuencias de la Batalla de Junín:

La importancia de la batalla de Junín tomó un tiempo desarrollarse. Los patriotas, obviamente, había ganado, matando o capturando a unos 500 soldados españoles, mientras ellos perdieron menos de 200. En comparación con otras batallas, como Maipú y Boyacá, Junín era más que una escaramuza. Sin embargo, los efectos psicológicos de la guerra eran enormes.

De Canterac había batido en retirada todo el camino de regreso a Cuzco. La derrota y la retirada posterior desanimaron mucho a los realistas. Algunos estiman que la pérdida en Junín puede haber dado lugar a la pérdida de hasta 3 000 soldados realistas debido a la deserción o enfermedad.

El ejército realista se reunió y jugó al gato y al ratón con Sucre en el altiplano hasta el 9 de diciembre 1824, cuando se reunieron en la decisiva batalla de Ayacucho. Sucre derrotó al ejército realista, lo cual provocó el fin del dominio español en América del Sur.

Independencia

Para el siglo XVIII, muchas Peruanos ya poseían ancestros indígenas y europeos, originando así una etnia conocida como mestizos. Además, los Españoles importaron esclavos de África, por lo tanto los esclavos y sus descendientes desarrollaron su propia subcultura en Perú. Estas nuevas generaciones de habitantes en Perú, poco a poco se tornaron cada vez más resentidos con el gobierno Español.

En el año 1808, el control Español sobre Suramérica se debilitó cuando Napoleón derrocó al Rey Carlos IV de la corona Española. Jose de San Martín de Argentina y Simón Bolívar de Venezuela unieron sus fuerzas y contribuciones para ayudar a liberar a Lima del control Español. Para 1824, Perú era una nación independiente. Sin embargo, la estabilidad política no llegó rápido. Después de que Perú ganara su independencia, una serie de líderes militares tomaron el poder. Hasta el año 1872, se eligió el primer presidente de manera adecuada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario